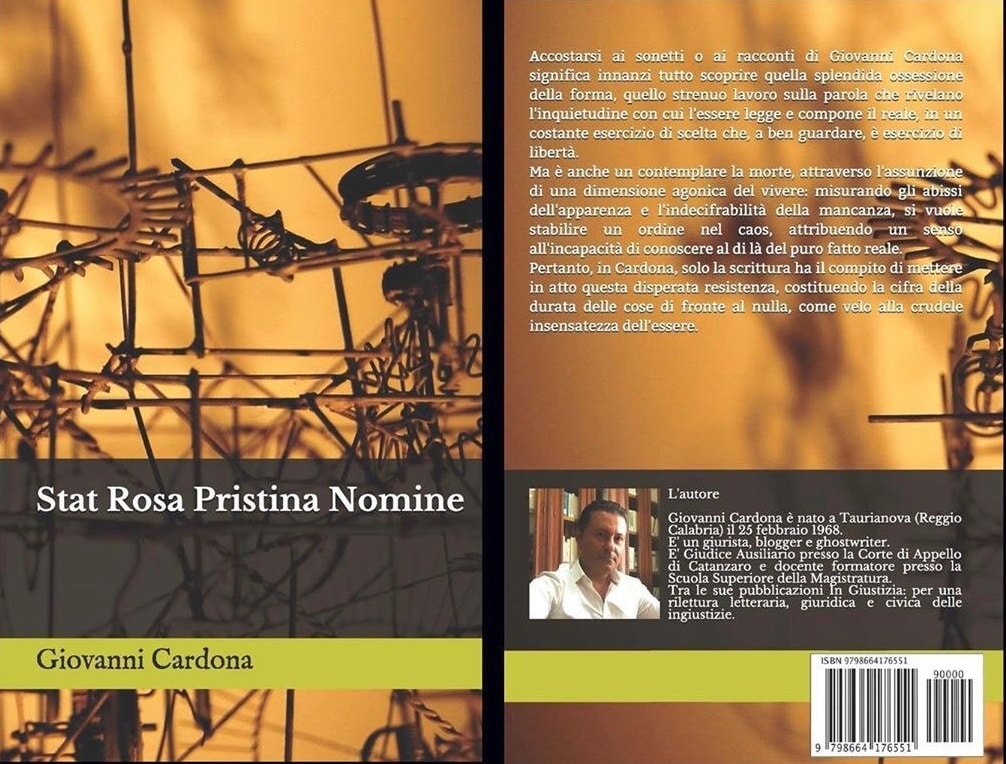

ll ponte di Melina Una vera storia paesana romanzata ricompresa dal giurista Giovanni Cardona nella sua opera Stat Rosa Pristina Nomine

Maria nacque la notte di S. Lorenzo, in un paesino del Sud snervato dallo scirocco e dalla miseria.

Antonio, suo padre, lavorava un podere a mezzadria, possedeva una mandria di pecore e la domenica, vestito a festa, scendeva al mercato per vendere i prodotti dell’orto e qualche “pezza” di cacio.

Basso, di corporatura tozza, capelli radi nero corvino, faccia smunta ed occhi spenti, dall’incedere sghembo, ciondolante, dotato di una forza animalesca.

Nei giorni della festa della Patrona, si esibiva in piazza alzando da terra un asino con le zampe legate da robuste corde. E dopo che la bestia ragliando di disappunto era stata sollevata tra le urla degli astanti accaldati, Antonio guardando la moglie Melina urlava paonazzo: “nessuno è più forte di me, io batto tutti, attenta a quello che fai”.

A notte fonda, dopo aver gozzovigliato intorno ai falò ritornava al buio verso la contrada seguito da Melina, che a testa bassa ripeteva gli stessi passi del taciturno consorte. Con occhi di gatto, Antonio, anche senza luna, riconosceva i sentieri che si inerpicavano nervosi dalla provinciale.

In prossimità delle prime case iniziava a cantare a gola aperta. Un canto ostentato e stonato, come se volesse partecipare ai dormienti una felicità falsa e rumorosa.

In paese, però, da tempo, il chiacchiericcio alle spalle era iniziato.

“Sono cinque anni che è sposato e, ancora, niente figli”.

Lo sberleffo passava di bocca amplificandosi “non ha fatto il soldato, non è buono per il re e neanche per la regina”.

Melina era, invece, un fiore di ragazza.

Alta una spanna più di Antonio, possedeva un’eleganza innata, rara in una contadina vissuta a piedi scalzi tra gli orti di melanzane e le galline.

Aveva la pelle bianca punteggiata da efelidi, occhi celesti pastello, capelli castani, un seno generoso, due fianchi disegnati da mano maestra, gambe sottili e nervose.

La sentivano spesso cantare nei boschi di querce; il suo carattere era mite quasi proclive alla malinconia.

Insomma, come spesso accade, la più bella del paese aveva, un bel giorno deciso di sposare, un mezzo sgorbio, rustico e scontroso.

Per via della mandria, si disse, e per una casa in paese che alla morte del padre, sarebbe toccata ad Antonio.

Dopo un fidanzamento brevissimo e casto, le nozze sull’aia; il pranzo nella madia del pane.

Pasta corta con ragù di capra, crespelle fritte all’aperto in grandi padelle ramate, vino e balli fino al sorgere del sole.

Dopo la mezzanotte, Antonio, accaldato dalle libagioni e dal primo eccitante contatto con Melina, l’aveva trascinata quasi di peso nella misera casetta bianca, protetta da un austero castagno frondoso e da una fitta siepe di ginestre e di rovi.

E mentre la fisarmonica accompagnata dalla chitarra battente biascicava lenta l‘ultima ballata, l‘aveva presa rudemente, ancora in abito da sposa, senza poesia, smanioso per la lunga, inesausta febbre di desiderio.

Melina avvertì il brancicare scomposto dell’uomo sul suo corpo, la sua lascivia untuosa, i peli della barba che le irritavano la guancia, la puzza del vino ed un grugnito quasi animalesco a suggello della fine.

Dopo poco lo sentì russare; pancia all’aria e bocca aperta.

Udì le voci degli invitati che alticci sfollavano l’aia urlando ad Antonio battute oscene “Fatti onore, diceva una voce, falle vedere che non sai alzare solo l’asino”!

Melina sorrise amaro rispondendo tra sé “è più somaro lui che quella povera bestia”!

Si alzò dal letto e iniziò a slacciarsi il corpetto bianco del vestito da sposa alla luce fioca del lume a petrolio.

In un pomeriggio livido e grigio la tragedia.

Maria che aveva ormai nove anni vide dalla finestra il padre arrancare scompostamente verso la casa, pallido come una patata bollita, agitando le braccia per richiamare la sua attenzione.

Melina era morta, dopo un volo di dieci metri, da un impervio ponte-acquedotto nei pressi del cimitero, trascinata, si disse, dallo scarto improvviso e violento di un montone che teneva per la cavezza.

L’indagine non aggiunse nulla di nuovo alla voce popolare che si era sparsa per il paese, con la velocità di un fulmine.

Dopo pochi giorni dalla morte della madre, la vita di Maria cambiò.

Il padre taciturno e scontroso divenne, improvvisamente, violento e feroce con lei.

A volte per un nonnulla, l’espressione mutava disegnandogli sul viso un odio sanguigno brutale, che Maria osservava sgomenta ed impaurita.

Il ronzio monotono della sua fanciullezza era scandito, giorno dopo giorno, da lacrime disperate, da violenze irragionevoli sopportate senza ribellione: uno sciagurato enigma della vita che Maria non riusciva a capire!

Antonio aspettò che la figlia compisse 14 anni; una sera d’inverno, stordito dal vino e dalla fatica, la prese a tradimento, nel fetore della stalla, riversa sul fieno umido, lambito dall’urina delle bestie.

Per quattro lunghi anni non si seppe cosa succedeva nella casa di Antonio.

Nessuno era riuscito a capire l’odio di quell’uomo, impenetrabile e roccioso che controllava con impegno paranoico ogni spostamento della figlia.

Maria non aveva amicizie, i giovani del paese la guardavano ebbri di desiderio, ma non osavano avvicinarla, per paura del padre.

Era bella Maria.

Bionda, senza le efelidi di Melina; rosea, senza il nero corvino di Antonio.

Neanche negli occhi ricordava la madre; ma parlava e si muoveva come lei.

I seni erano quelli di Melina; il carattere, invece, uno strano miscuglio di affabilità e risolutezza altera; un’altalena continua tra cordialità e freddezza spezzante.

Una sera d’estate, dopo aver apparecchiato sulla tavola la cena, Maria udì il guaito lamentoso di Nigra, una vecchia cagna bastarda che controllava il gregge, trascinando stancamente la pancia appesantita dalle gravidanze.

Corse in direzione del cane ed arrivò trafelata proprio nei pressi del dirupo dove, anni prima, era morta sua madre.

Antonio era riverso a terra, le orbite degli occhi rivolte all’interno; la mano destra stretta sul petto all’altezza del cuore, la bocca aperta ansimante, come se mordesse l’aria.

Maria lo guardò morire, senza pietà, quasi con indifferenza, immobile, impietrita dallo spavento e dallo stupore.

Chiamò aiuto e qualcuno dalle case vicine si mosse verso la sua voce.

Trasportarono Antonio ormai cadavere sul letto di ferro nero, e mentre due uomini gli sfilavano la giacca di fustagno, il portafoglio di pelle ruvida, lacero e sgualcito dal sudore, cadde a terra.

C’erano poche lire, la regia carta d’identità, un’immagine sacra, un piccolo corno rosso ed una lettera ingiallita e sciupata dagli anni.

Maria lesse e capì in un attimo la sua vita e la morte della madre.

“Radicena, 14/02/1919

Melina, amore caro.

Domani mi mandano al Comando di Catania, quasi tre giorni di treno in terza classe.

Ti scriverò di nuovo appena arrivo, tu rispondimi subito e dammi notizie della tua gravidanza. Sono preoccupato, non ci dormo la notte. Voglio che nostro figlio nasca sano e non accada nulla a te.

Riguardati amore mio, non andare dietro le bestie al pascolo, come vorrebbe quello zotico di ……..

Fra otto mesi, al mio ritorno, gli dirò tutto.

Voglio vivere sempre con te, non ho paura della sua forza bruta.

La gente dirà quel che vuole, a me non importa nulla.

Devi essere certa del mio amore, nostro figlio che abbiamo voluto, è la cosa più bella di questo mondo, penserà lui a tenerci uniti per sempre.

Ora ti lascio, mi chiama il superiore, fra due ore si parte.

A presto.

Tuo per sempre Nicola”